味噌を手作りするときに、カビが生えてきてしまうことがよくあります。

表面にびっしり生えてしまったカビ・・・

問題なく食べられるのかどうか不安になりますよね。

カビは、菌を利用した発酵商品ですが、よく見ると色々な色があり、生えてしまうカビの種類も色々です。

そこで今回は、

- 味噌に生えてしまうカビの種類

- カビが生えても食べられるのか

- カビを生えにくくする方法

などについてご紹介します。

[quads id=1]

味噌のカビの種類 生えても食べれるの?

◯味噌にカビが生えても、食べられることがほとんど

味噌を手作りしている時に、状態や熟成加減を確認しようと、味噌の色以外のものを発見してしまうことがあります。

よく見かけるのは

- 白色

- 黒色

- 青色

の物体です。

いずれもカビである可能性がありますが、種類が違います。

味噌は「コウジカビ」という酵母菌を利用して発酵させますが、コウジカビが表面に出ることはありません。

発生してしまうカビは、コウジカビ以外のカビです。

カビが生えてしまうと、

「失敗した…もう食べられない」

と思い、捨ててしまいそうになりますが、心配する必要はありません。

問題なく食べれて、大丈夫なことがほとんどです。

味噌はとても塩分が多いため、表面にカビが生えていても、中までは繁殖しにくくなっています。

ですが、もし、容器の奥底や、保存場所までカビがびっしり、という場合は、安全のために食べ

ないようにしてください。

それでは、味噌のカビの種類について、もう少し説明をしていきますね。

[quads id=2]

◯白いカビは熟成の証拠

手作りの場合はもちろんですが、市販の味噌にも白い物体が出てくることがあります。

これは「産膜酵母」と呼ばれるもので、特に見かけることが多いカビです。

日本酒、焼酎や醤油の熟成時にも発生しますが、かき混ぜることが多いため見かけることはあまりありません。

味噌は、かき混ぜる回数が少なく、固形部分がとても多い状態なので、表面に見えることも多いです。

この状態は、熟成している証拠なので、カビと言っても、害はなく食べれます。

◯黒いのは酸化 旨味がアップしている証拠

味噌の表面に黒色でごつごつしたような物体が見えることもあります。

これはカビではなく、味噌が酸化を起こしアミノ酸が増えたためです。

アミノ酸が増えたということは、旨味がアップし、おいしくなったという証拠です。

見た目はかなり悪いですが、おいしく食べれます。

◯青色は要注意

白色や黒色は食べれますが、青色はちょっと注意が必要な「アオカビ」です。

「アオカビ」はよく聞くカビですが、毒性も低く、健康な人なら食べても害は少ないとされています。

ですが、毒性があり、安全なものではないので、すぐに対策をとらなければなりません。

少しお伝えしましたが、対策を取るといっても、捨てるということではありません。

カビが生えてしまったところをきれいに除去すれば、食べられるようになるケースがほとんどです。

味噌のカビを取り除く方法

1) 大き目のスプーン、霧吹き、アルコール(お酒)を準備

2) カビが生えた部分を取り除く

何センチも厚く取る必要はなく、カビが見えなくなってから、5ミリ程度取り除けばよいです。

3) 再発生を防ぐため、アルコールを霧吹きにいれて吹きかけておく

取り除いた後は、アルコールを吹きかける前に、一度かき混ぜておくとさらに安心ですよ。

味噌にカビが生えてしまう3つの原因

味噌は塩分が多いため、カビが繁殖しやすい食品です。

それなのにどうして、カビが生えてしまうのでしょうか。

これには、主に

- 塩分濃度の間違い

- 保管している場所の温度、湿度が高すぎる

- 密閉されていない

の3つの原因が考えられます。

1)塩分濃度の間違い

手作り味噌は、塩分濃度は11〜12パーセントで作られているレシピが多くあります。

塩は殺菌効果が高いのですが、10パーセント以下になるとカビが生えやすくなります。

塩辛い味が苦手、減塩をしたい場合は、頻繁にかき混ぜる、表面にアルコールを吹きかけるなどの工夫を心がけてください。

2)保管している場所の湿度が高すぎる

味噌はある程度の温度や湿度がなければ発酵せず、熟成が進みません。

ですが、カビは高温多湿を好むため、あまりに高い温度、湿度のもので保管をするとカビが生える原因になります。

一般的にはリビングなどの人が過ごしやすい場所が向いています。

温度は27度程度が最適で、15度以下だと発酵はしづらくなります。

湿度の管理も需要ですが、家庭で細かく湿度を保つことは難しいですよね。

人が快適に過ごせる場所なら、味噌の発酵に適した湿度に近くなります。

同じリビングや台所でも押入れや床下などに味噌を保管する人もいますが、湿度が高い傾向があるため、味噌の保管場所にはおすすめできません。

3)密閉されていない

味噌に発生しやすいカビは空気が好きな特徴があります。

密閉されていないと、隙間から空気が入ってきてカビが生えやすい状況になります。

また、他の菌が侵入する危険性も高くなります。

[quads id=3]

カビを生えにくくするためにはどうすればいいの?

味噌に発生するカビの種類は安全性が高く、取り除けば食べれるとわかってはいても、できれば避けたいもの。

もし、味噌にカビが生えてしまったら

- カビを取り除く手間が増える

- 色が汚くなる

- カビっぽいにおいが付く場合がある

- 見た目が気持ち悪くて、食べる気がしなくなる

- 容器が汚れる

などのデメリットがありますよね。

これらを解決するために、次のようなカビを防ぐ方法をおすすめします。

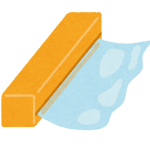

◯ラップなどで密閉する

味噌の表面が空気触れないように、ラップなどでぴっちりと密閉するようにします。

地域やレシピによって、ワシや塩をたっぷり振る、手ぬぐい、出汁を摂った後の昆布、酒粕を使うこともあります。

◯重石をする

熟成が進むと発酵しガスが発生し、上に固形物、下に水分と分離します。

重石で、しっかり表面が密閉されることで、水分も上がりやすくなり、カビが生えにくくなります。

◯わさびを一緒にのせる

さらに、重石をするときに、ワサビを一緒にのせておくと、カビの防止効果が期待できます。

ワサビの抗菌作用を利用した工夫です。

粉わさびをボール状にするのが理想的ですが、チューブのワサビでも代用ができます。

◯湿度に気を付ける

過ごしやすい場所に保管すれば、味噌に適した湿度になりますが、梅雨や夏の湿度の高い時期は注意が必要です。

繰り返しになりますが、床下、ほこりが溜まりやすい押入れは保存に適していません。

高温も良くありません。

北向きの部屋や玄関などが味噌の保存に向いています。

◯大量に作るなら、天地かえしをするのがおすすめ

天地返しとは、熟成中の味噌を一度違う容器にひっくり返して、熟成度合いや水分を均一にする方法です。

大量に作る場合は、容器の上と下とで熟成や水分量に差が出てしまいますが、家庭で少量作るならそれほど差はありません。

手間がかかることなので、少量の場合はあえてしなくても、出来上がりに支障は少ないです。

もちろんしてもかまいません。

天地返しをすることで、カビの発生や熟成度合いを確認したり、しっかり熟成しやすくなったりするメリットがあります。

[quads id=4]

まとめ

味噌にカビが生えてしまっても、丁寧に取り除けば食べれます。

購入した味噌でも十分においしいですが、手作りの味噌の味は格別ですので、安心して手作り味噌をいただきましょう。

家庭で味噌を手作りすれば、添加物もふくまれていない、安全な味噌ができますしね。

ただし、保管については正しい知識を持つようにしてください。

わざわざカビが生える危険性が高いところで、保管する必要はありませんからね。

ご紹介したように

- 湿度

- 空気

の管理を行えば、だいぶカビが生えにくくなります。

ぜひ参考にしてくださいね。

味噌は発酵食品として健康維持に役立つため、ぜひとも食事に取り入れていただきたいです。

いつでも美味しくいただけるように、正しく保管するようにしましょう。

[quads id=5]

[quads id=6]